暑い夏は修養の時! 尋常研修会から始まる人としての修養

夏休みが始まり、朝の時間に子供、学生の姿が見えなくなりました。ここ数年、日本列島は灼熱地獄と化し、午前中と雖も熱中症対策が必要になっています。学生時代は夏休みの楽しみと共に夏の宿題という憂鬱に襲われ、8月の盆休が終わる同時に焦って宿題の完成に取り組んだことが思い起こされます。

さて、社会人になってからは、宿題に追われることがなく、盆休みを中心に長い連休を取り、のんびりした時間を過ごしていましたが、三十半ばを超えて、安岡教学に出会ってからは、夏になると夏期研修会に参加するようになりました。それまで学んだ時務学(仕事に関わる勉強)はさておき、人間学の必要性を感じ、先輩諸兄に混ざった成人教学研修所に起居し、先賢の学を学ぶようになりました。爾来、夏が来ると夏期研修に参加し、己を磨くことに努めてきました。成人教学研修所が閉鎖になり、伊与田覺先生が山を下りられて以来、私の次なる目標はいつの日か成人教学研修所の看板を再び掲げ、尋常研修から青年、社会人、教師、政治家が学ぶ研修道場を復興することになりました。令和人間塾を開塾して、5年目の夏を迎え、尋常研修会も四回目を迎えました。大自然の中に身を委ね、虫と戯れ、水に遊び、自然と一体になる時間を過ごし、参加者全員で来年の再会を誓い合いました。

7月14日~7月27日の間に開催された定例講座は以下の通りです。

▼7月17日 安岡教学『安岡正篤に学ぶ人物学』(三木英一先生)

今回は関西師友協会副会長を去れていた元大阪屋證券副社長の豊田良平先生が語る安岡正篤先生でした。戦前に安岡先生の謦咳に接し、戦争中は土嚢の中に安岡先生の本を忍ばせて中国大陸を転戦されました。戦後は、大阪屋證券で営業マンとして活躍され、晩年は関西師友協会の壮年、若手の育成にご自身の体験を踏まえて厳しい指導をされました。各階層の「照隅会」からは立派な人物も育ちました。

▼7月24日 岡田武彦先生の著作に学ぶ(三木英一先生)

『簡素の精神』の10講目は、「俳句」の世界について、前回に続いて学びました。「俳句」=松尾芭蕉と連想しがちですが、今回は、横井也有、小林一茶正岡子規の俳句について学び、共に、俳句、俳文を朗誦して味読しました。

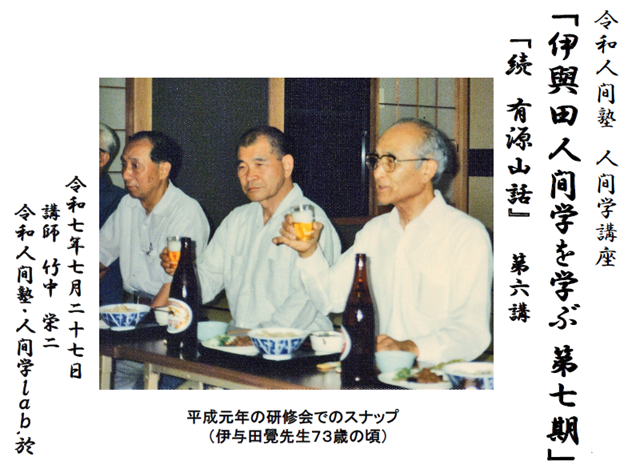

▼7月27日 伊與田人間学を学ぶ 『続 有源山話』(竹中栄二先生)

「論語と日本 有源の道」の第二回目は、西暦285年に王仁博士によってもたらされた『論語』が如何にして日本社会に浸透していったのか、応神天皇の二人の皇子の話から始まりました。儒教思想最高とされる「仁徳」の諡が与えられた仁徳天皇の逸話はそのまま徳治国家日本に長く継承されてきたのです。