令和7年の啓蟄に思う

啓蟄とは、「冬ごもりをしていた虫たちが土の中から出てくる頃」という意味です。まだまだ、寒い日が続き、関東以北では雪まで降っていますが、自然界は既に春の気配を感じて、冬ごもりをしていた虫たちが活動を開始しています。啓は、男の子の名前にもよく使われる「開く」「開放する」などの意味がある文字です。蟄は「虫などが土の中に隠れて閉じこもる」という意味があります。虫という漢字はもともと蝮をあらわす象形文字で、昔は昆虫に限らず、蛇や蜥蜴、蛙なども虫と呼んでいました。地の中で、寒さを凌ぎ、休息していいた生き物が、大きな伸びをして起き上がってくるのです。

今年乙巳の年の啓蟄は、これまでより大きな次元で世の中に鬱屈していたものが動き始めました。アメリカのトランプ大統領という大蛇が動き出しました。日本もこれまでのように、指を咥えて静観していられません。どこにどんな火の粉が飛んできて巻き添えを食らうか分からないのです。今、私たちが為すべき事は何か、各自が真剣に考えねばなりません。政治の混迷が続いていますが、そんな政治家を選んだのは自分達です。もっと、厳しい目で、そして、心の目で、祖国日本の将来を考えましょう。当塾では、親子で学ぶレベルから、一般の人々、政治家、行政に関わる人に迄門戸を開いて定期講座を開講しています。不透明な時代を生き抜くには、まず、自分づくり、自分磨きが第一とおもって学びを始めましょう。

2月24日~3月2日の間に開催された定例講座は以下の通りです。

▼水厚会講座 『宋名臣言行録に学ぶ』(田中昭夫先生)

前回までは、宋の太祖、太宗の事績を学できましたが、今回から愈々名臣の言行についての記述を学びました。これらの宋代にこれだけの名臣が如何にして養成され、知識人から見識ある賢人になり、更に、艱難辛苦を元に達人に

なって宋代の基礎を築いたのかを伺い知ることができたと思います。これはやはり科挙試験を通じて人としての基礎が形成されたように思いました。

▼岡田武彦先生の著作に学ぶ 『簡素の精神』(三木英一先生)

『簡素の精神』の第二章「簡素の形態とその精神」について学びました。

文化を形態して表現方法の観点から絵画、陶器などについて、東西文化、日本文化の特徴についての解説でした。水墨画、陶磁器にみられる白、黒、灰色を基調とした表現の方法から、全ての美の究極は「白」に至ることを説かれています。日本文文化は自然との協調、共生から美的観点からもその極致を求めているのだということを学びました。

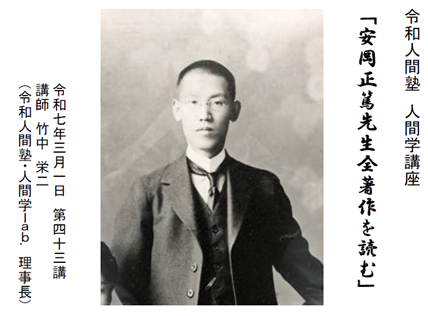

▼安岡正篤先生全著作を読む 『童心残筆』を読む(竹中栄二先生)

安岡先生の二十代~三十代前半に書かれた随筆集です。今回は、昭和七年の夏に奥多摩の渓亭に都合二カ月間、静養の為に滞在された時の随筆(「渓亭、山庵、竹院、車上枕上」と、同年にご逝去された安岡先生の実母悦子さんの看護をされた際の思索についてでした。思索の際に先生の頭をよぎる漢詩、偈、古文にも先生の読書量の凄まじさを感じさせられる随筆でした。