平和の祭典「大阪関西万博 閉幕!」

4月13日に開幕した2025年大阪・関西万博が、184日間の会期を終え、10月13日に無事閉会しました。ウクライナやイスラエルで争乱が続く中、「いのち耀く未来社会のデザイン」というメインテーマの元、世界158か国、地域が8つの視点から「いのち」を表現した展示が披露されました。万国博覧会は、平和と文化の祭典と言われ、その時の最先端技術が展示されます。今回も空飛ぶクルマや動くiPS細胞など、近未来に実用化される技術に多くの人が関心をよせました。一日も早く世界の全ての人々に平和で安全な生活が訪れますようにと祈念しました。

今回の万博の象徴は建築家隈研吾さん設計の「大屋根リング」でした。閉会時には共同宣言「大屋根リングに体現される『多様でありながら、ひとつ』というメッセージを世界に発信されました。また、「万博が相互理解と対話を促す重要な公共財であることを改めて示し、次の時代に向けた弾みをつけた」というコメントが付け加えられました。今日は多様性という言葉をあちこちで耳にします。性別、年齢、国籍、文化、価値、能力などが異なる人間が互いを認めあり、共存しあうという大理想です。理想はいいのですが、今の無秩序な世界を見ておりますと、「富める者は益々富み、貧しい者は益々貧しくなる。」というストローク経済の法則のとおり、強者の傍若無人な振る舞いが勢いをましています。多様性を追求するならその基盤に、礼に基づく社会秩序をまず回復せねばなりません。これを糺すことができるのは日本しかありません。2025年という世界秩序が大変革し、パラダイムシフトが起こっている今日、万博が大阪・関西で開催されたというのは世界の歴史の必然であったように思えるのです。日本人は自信をもって日本精神で世界を導く使命を全うせねばなりません。

10月6日~10月12日の間に開催された定例講座は以下の通りです。

▼10月9日 伊與田覺先生のみ教えに学ぶ 『指導者としての人物を磨く・論語』第3講『小学』 (三木英一先生)

『孝経』と並び初学者が必ず学ぶべき書とされた『小学』の講義でした。南宋の大儒朱子が編纂した『小学』は、我が国では武士の子弟は必ず学びました。

▼10月12日 親子で学ぼうよ!日本人のこころ 第12回(竹中栄二先生)

今回も前半は、『実語教』の素読、書写、更に、『論語』の二章句の素読、書写をおこないました。後半は前回から始まりました『古事記』の紙芝居の「大八島の誕生」の巻を田中美知子先生のお話でききました。『実語教』の素読、書写も一年経ちますと、大きな声で読めるようになり、書写でも筆ペンの使い方が、上手になりました。田中先生の紙芝居の後は、もっと聞きたいというリクエストが出る位でした。その後は、日本の神様を祖先に持ち、播磨地方に所縁の二人の皇子(ヤマトタケルとうまやとのおうじ)のはなしを聞きました。

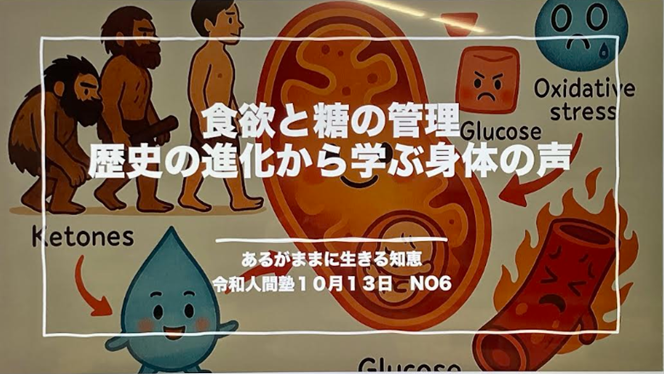

▼あるがままに生きる知恵 第6回 食欲と津質の管理(牛尾政子先生)

今回は現代社会の抱える様々な病気と密接なかかわりあいを持つ「糖質」の話を伺いました。現代の日本ほど美食を謳歌している国はありません。しかし、それは逆に「美食と飽食が現代日本を蝕んでいる」ということなのです。その食の中で現代人の病気、ガン、糖尿病、痴ほう症に実はもっとも深く関わっているのが、「糖質」です。白米、パン、うどんは美食の中心です。明治維新になるまで、日本人の食事は非常に粗末なものでした。このまま誤った食を続けることは日本民族を滅亡へと導くことになることを認識した2時間でした。